●年周視差

読み(ひらがな)ねんしゅう しさ |

意味地球が太陽の周りを公転している為に、恒星の見える位置が変化します。 この時に生まれる恒星と太陽と地球の位置で決まる角度のこと。 |

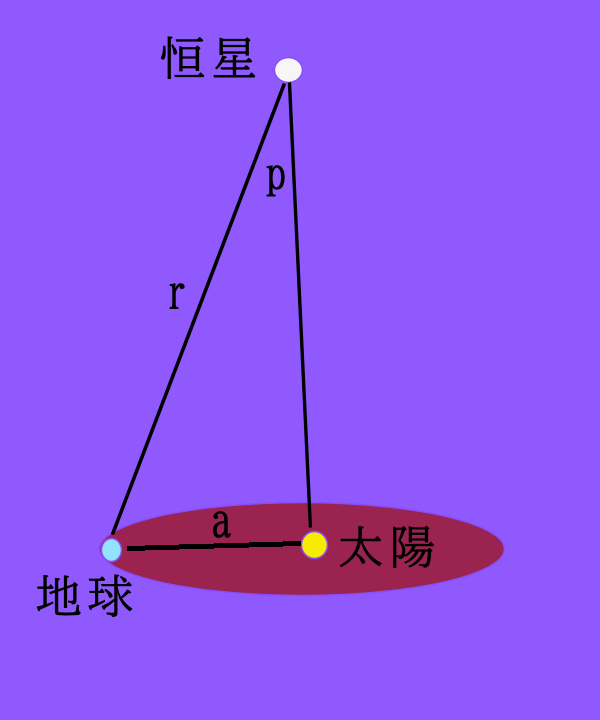

解説恒星を地球から観測した時、一年を通して、その恒星の位置が 少しだけ変化しています。たとえば、春分の日と秋分の日では、 天球上に現れる星の位置が異なり、この時に、地球と太陽と恒星の 位置で決まる三角形を考えることができます。 この三角形の角度[p]が年周視差となり、地球と太陽の距離[a]は、 天文単位として計算すると、恒星までの距離[r]の値が求められます。

ただし、測定できるのは、恒星までの距離が300光年くらいまでで、 それより遠い星は、観測できないようです。 最も近い恒星の例として、ケンタウルス座のα星があります。 この星の年周視差は、742ミリ秒で、地球からの距離は約4.4光年で、 日本からは見ることができません。また、おおいぬ座のα星、シリウスの 年周視差は、379ミリ秒で、恒星までの距離は、約8.6光年です。 年周視差が観測できるのは、地球が公転している証しです。 |

重要語の意味年周=「ねんしゅう」と読み、ある天体の周りを一年を通してまわること。 視差=「しさ」と読み、ある天体を2つの地点から見た時の方向の差。パララックス。parallax。 年=とし。一年。365日。 周=まわり。めぐる。 視=みる。気をつけて見る。 差=ちがい。へだたり。 公転=「こうてん」と読み、地球が太陽のまわりを1年で一周まわること。 恒星=「こうせい」と読み、太陽と同じように光を出している星。最も近いものでも4光年程離れている。 地球=「ちきゅう」と読み、私たちが住んでいる惑星。太陽系の3番目の惑星。 太陽=「たいよう」と読み、太陽系の中心で輝いている恒星。地球からは朝方に東の空からのぼり約12時間後に西の地平線に沈む大きな星。 春分=「しゅんぶん」と読み、二十四節季のひとつ。昼と夜が同じになる日。3月20日頃。 秋分=「しゅうぶん」と読み、二十四節季のひとつ。昼と夜が同じになる日。9月23日頃。 天球=「てんきゅう」と読み、地球から観測した時に空いっぱいに広がる面を球面と考えて、そこに星の位置を配置して目盛りをつけたもの。 天文単位=「てんもんたんい」と読み、地球と太陽の間の距離。約1億5千万キロメートルで、光では8分ほどかかる距離。 光年=「こうねん」と読み、天文学で使う距離の単位。1年間に光が進む距離。地球と太陽の間の距離の約64000倍ある。 ケンタウルス座=春の終わりごろに見える星座。地平線の近くに現れる。 α星=「あるふぁせい」と読み、その星座の中で最も明るく輝いている星。 おおいぬ座=2月の下旬頃、夜の初めに南中する星座。 証し=「あかし」と読み、確かであること。 |

いわれ(歴史)と重要度不明。 重要度=☆☆ 難易度=むずかしい 熟語分類=科学 |